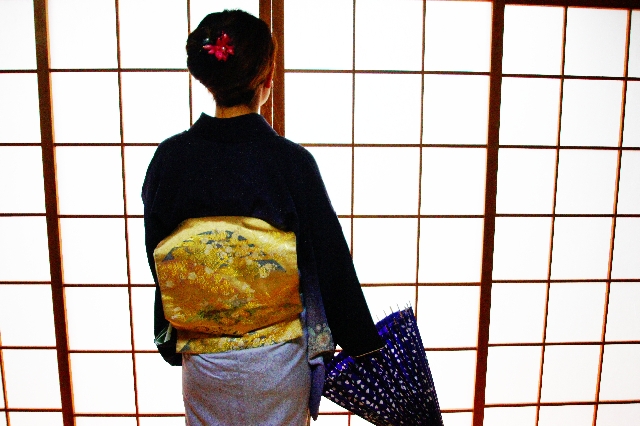

和服ならではの日本らしい風格は、外国の方にも大変な人気を誇っています。

日本人の私たちでさえ、和服をさらっと着こなしている人には思わず視線を送ってしまいますよね。

しかし今、自分で和服の着付けができる女性は、大変少なくなっています。

和服は親からもらってたくさんあるのに、着付けは何が必要なのか分からない!男の人も左前なの?等の疑問も、誰に聞いたら良いのか分からなくなっています。

今回は、そんな和服の素朴な疑問を解決していきます!

目次

和服の種類

「和服」、「着物」と一口に言っても、様々な種類があります。

ここでは代表的なものを8つ、紹介します。

1.黒紋付

一番格の高い礼装が、この黒紋付(くろもんつき)です。

黒無地に五つ紋と言って、背中・両腕・両袖の5個の家紋が入っています。

華やかで格の高い帯と合わせれば慶事に、黒の帯を締めれば喪服となります。

2.振袖・留袖

振袖(ふりそで)は未婚女性、留袖(とめそで)は既婚女性の第一礼装となります。

振袖は主に成人式で着用され、袖が長いのが特徴の和服です。

黒留袖には五つ紋が入っており、結婚式等で新郎新婦の母親が着用する事が多いですね。

これに対して色留袖は未婚女性でも着用でき、兄弟の結婚式等で着用します。

3.訪問着

略礼装に当たるのが、訪問着(ほうもんぎ)です。

肩から裾まで繋がった模様が入っている事が特徴の和服で、パーティー等の華やかな場で着用します。

4.付け下げ

付け下げ(つけさげ)も訪問着と同格の略礼装です。

繋がった模様が入っている訪問着に対して、付け下げは入っている模様が全て上向きとなっています。

5.色無地

無地で模様のない和服が、色無地(いろむじ)です。

一般的にはちょっとした外出用に着用しますが、紋を入れれば訪問着や付け下げと同格の略礼装としても着用できます。

6.小紋

気軽に普段着として使用するのが、小紋(こもん)です。

どちらかと言うと「おしゃれ」を楽しむ和服で、江戸小紋等はその中でも格が高いと言われています。

7.紬

小紋と並んで普段着として使用する紬(つむぎ)は、大変奥の深い和服とされています。

中でも日本三大紬と称されるのが、「大島紬」「結城紬」です。

そして残るもう一つには諸説あり、「牛首紬」「塩沢紬」「上田紬」等と言われています。

8.浴衣

一番身近な浴衣は、本来湯上りや寝る時に着用するものとされていました。

そのため他の和服に比べて、作りも着付けも簡単なものが大半です。

大変種類の多い和服ですが、浴衣以外のものを「着物」と呼ぶ事が多いですね。

しかしどの和服に関しても、和服本体と帯以外だけでは着る事ができません。

着付けで必要なものは?

では、実際和服を着る時に必要なものはどんなものでしょうか。

着物の着付けに必要な物

着物を着る際には、着物本体と帯の他にたくさんの小物が必要です。

- 足袋

- 和装肌着

- 補正品

- 長襦袢

- 衿芯

- 伊達締め

- コーリンベルト

- ウェストベルト

- 腰紐

- 仮紐

- 前板

- 帯枕

- 帯締め

- 帯揚げ

- クリップ

これらの小物を使用して、着物はやっと綺麗に着る事が出来ます。

また和服を着る時は、バストラインからヒップラインが同じ厚さになる様に補正します。

洋服ではウェストが細くなっている方が綺麗と言われる事が多いですが、和服の場合は体のラインが一直線の方が美しいとされるのです。

そのための補正品として、「和装ブラジャー」「ヒップパッド」「ウェストパッド」等を使用していきます。

こうして和服に似合う体型へと補正した上で、着付けを始めていきます。

また、こういった小物がなくても、タオルや綿などで代用がきくものもあります。

浴衣を着る際に必要な小物

浴衣を着る場合には、着物に比べて小物は少なくて済みます。

- 足袋

- 和装肌着

- 伊達締め

- 腰紐

- クリップ

和装肌着は、着用してもしなくてもOKです。

また補正も本来必要はありませんが、浴衣を綺麗に着こなすのであれば補正をした方が良いかもしれませんね。

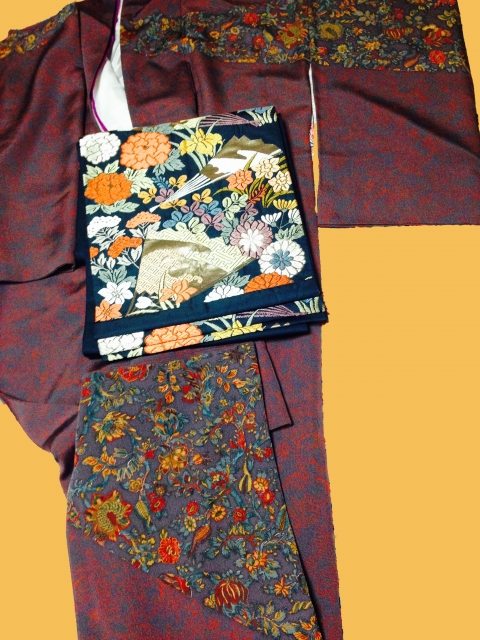

帯の種類

着物を着る際に欠かせない存在なのが、帯です。

帯にも種類があり、場に合わせた帯を締めなければなりません。

そこで主な3つの帯の種類を、見てみましょう。

袋帯

一番格が高いと言われるのが、袋帯(ふくろおび)です。

主に二重太鼓を作る帯で、その長さは4メートル以上あります。

金や銀の糸が織り込まれている華やかな帯は礼装として、落ち着いた色柄の帯は普段用として着用します。

名古屋帯

セミフォーマルの場までは使用できる名古屋帯(なごやおび)は、体に巻きつける部分が半分に折られているのが特徴です。

長さはだいたい3メートル60センチ程のものが多く、一重太鼓を結ぶのに使用します。

紋の無い色無地や小紋、紬等の着物と合せて結んでいきます。

半幅帯

袋帯の半分の幅で作られている半幅帯(はんはばおび)は、カジュアルな着こなしに向いています。

長さは3メートル80センチ程で、様々な帯結びが出来ます。

浴衣で使用される帯も、この半幅帯が大半です。

男の人は左前?右前?

着物でも浴衣でも、着付けで最初に迷うのは衿が左前か右前かという事ではないでしょうか。

「女性は左前だから男性は右前」という声を聞く事もありますが、これは間違いです。

実は和服の着付けは、男女共に「右前」となっているのです。

左前だと思っていたという方が多いと思いますが、和服で言う右前とは「右の衿を先に合わせて着る」という事になります。

つまり左の衿が前面に出た状態で着るのが正解で、これを「右前」と言うのです。

少しややこしいですが、これは約1200年程前の元正天皇が定めた「衣服令」によって定められたとされています。

左前の着付けをするのは仏式の葬儀で、故人の着物の着方です。

最近ではそこまで厳しく言われるものではなくなりましたが、マナーとして着物も浴衣も右前で着る事は覚えておくと良いでしょう。

和服の着付けが綺麗に見えるポイント

着るのが難しそう…というのがまず、和服の敷居が高いと思う理由のひとつでしょう。

でも、ポイントさえ抑えておけば、和服を着るのは難しいことではないのです。

和服の着付けの手順

まず、和服の基本的な着付けの手順をご紹介しておきましょう。

- 足袋を履く

- 和装肌着を着て補正品を装着する

- 衿芯を入れた肌襦袢を着る

- 衣紋を抜いて、上からそっと着物を着る

- 裾を合わせ、おはしょりや衿を綺麗に処理する

- 帯を結ぶ

和服の着付けが綺麗に見えるポイント

和服を着るのは難しくありませんが、綺麗に着るためにはやはりしっかりとした着付けをする必要があります。

そこで、着付けが美しく見えるポイントを、いくつかピックアップしてみました。

- 衿が綺麗

- 衣紋が綺麗に抜けている

- おはしょりが綺麗

- 着物の裾の長さが最適

- 帯が正しく巻けている

- 着崩れしていない

これらをしっかりと押さえて着付けが出来れば、和服はより美しく着こなす事ができます。

和服の保管方法は?

和服と言えば、桐だんすや桐の箱に大切にしまわれているイメージが強いのではないでしょうか。

これは、桐が「湿気を防ぎやすい素材」だからです。

和服の一番の敵は、湿気です。

湿気の多い場所に長時間放置された和服は、カビが生えたり変色したりしてしまいます。

これに対して桐は、吸湿性に優れているので和服を守る役割を果たしてくれるのです。

和服はしわにならない様に綺麗にたたんで、専用の「たとう紙」というもので包みます。

その上で桐の箱や桐だんすにしまい、時々干してあげると良いでしょう。

桐だんす等がない場合には、乾燥剤等を入れておくのも効果的とされています。

また、和服は基本的に洗濯機では洗えないものがほとんどです。

そもそもあまり洗濯をするものではありませんが、どうしても汚れが気になる場合には和服専用のクリーニングに出しましょう。

着物も帯も、大変デリケートなものばかりです。

そのため長持ちさせるためにも、しっかりとしたケアをしてあげる事が大切なのです。

実際に着物を上手に保管されている先輩の声も、いくつかご紹介します。

着物にカビが来るのを防ぐのは風にあてる事です。

たとえ箪笥でも、しまいっぱなしで湿度がある程度以上高いとカビがきますし、プラケースでもこまめに風にあてていればカビはきません。

害虫については、紙やウール素材と一緒に収納しない事、変色についてはプラ製品などと一緒に収納しない事で、かなり防げます。

(引用:

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13142807433)

梅雨の終わり等、念に二回は数日連続で晴れて良く空気が乾燥している日に、箪笥の中の湿気を逃す作業をして下さい

本当は室内に着物を陰干しするのですが無理ならば箪笥の口を開けているだけでも違うので、そう言うちょっとした事をされると良いです

(引用:

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1361687888)

着物はクリーニング屋ではなく、着物屋さんに出すのがよいです。

大きな着物屋では、お手入れとして、洗い張り等もしていますが、「丸洗い」というのでしたら、ほどかずそのまま、比較的リーゾナブルです。

ウチの近所では、3500円です。

クリーニングもプロなのでしょうが、高かったり、着物の畳み方がちがっていたことがあります。

(引用:

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5875892.html)

まとめ

現代では着る機会が大変少なくなってしまっている和服ですが、日本の大切な文化の一つです。

母や祖母から譲り受ける事も多いと思いますが、そのままタンスの肥やしにせずいつでも着れる様にしておきたいですね。

最近では浴衣は手頃な価格で手に入りますが、着物は高価なものが大変多くなっています。

また母や祖母から譲り受けた和服は、意外と高価なものが多かったりするのです。

譲り受けたままの状態で手入れを怠ってしまうと、気付いたらカビだらけという残念な事になりかねません。

定期的に風に当てたり等の手入れをして、大切な和服を綺麗に保管して下さいね。

日本古来から伝えられてきた美しい文化である「和服」ですから、是非世代を超えて受け継いでいきたいですね!