節分は、長い冬が終わりを告げ、春がやってくる季節の節目の日をいいます。季節の変わり目には悪鬼がでてくるといわれていました。災いをもたらす鬼を追いはらうための行事が豆まき。「鬼は外、福は内」のかけ声で行われる豆まきですが、なぜ節分に豆をまくのか、まく豆はどんな種類のものでもいいのか、など節分の豆について、いろいろ調べてみました。

目次

節分の豆っていったい何?発祥は?

節分の由来

昔は、季節の変わり目になる立春、立夏、立秋、立冬の前の日がすべて節分とされていました。

旧暦の時代は、お正月が今より一ヶ月くらい遅かったため、ちょうどお正月が立春と同じ時期にありました。立春の前日の節分は、新年を迎える前日、つまり大晦日と同じ意味があったのです。そんなことから、一年の節目に当たる春の節分が、一番大事な節分とされ、節分といえば春の節分を指すようになりました。

節分の豆まきの由来

平安時代の宮中では、大晦日に陰陽師などが厄や災難を祓い清める行事が行われていました。室町時代になると、豆をまいて悪鬼を追い出す行事となって一般にも広まりました。

むかし、京都の鞍馬に鬼が出て、大豆を鬼の目に投げつけたら鬼を退治することができたという話があって、「魔の目」から豆を投げるようようになったとも、豆が「魔滅」の音に通じることから、無病息災を祈って豆まきをするならわしが始まったともいわれています。

節分の豆まきは、一年の最後の日に鬼を退治して、新しい年を迎えようという昔からの行事が、今でも続いているものなのですね。

節分の豆の種類はあるの?地域によって違う?

節分の豆まきの豆の種類は?

もともと節分の豆は大豆を使うものとされていました。豆まきに使う豆は、あらかじめ煎って枡に入れ、前の晩からお供えをしてお祈りをしてから使います。豆を煎るわけは、生の豆をまいて芽が出ると「災の芽が出る」と縁起が悪いものとされたからといいます。

落花生をまく地域もある?

もともとは大豆をまいていた節分の行事ですが、じつは、落花生をまく地域もあるのです。「私の地方も落花生をまいている!」という方もいるのでは?私の実家の地方でも落花生をまいていますよ。

北海道、東北、信越地方では、約8割以上が落花生をまくということらしいのです。九州の宮崎県、鹿児島県でも3割位が落花生派とのことです。

落花生をまくようになったのは、いつ、どこで始まったのでしょうか?

節分に豆を打って悪気邪鬼をはらう行事は室町時代に始まったと言われますが、この豆は大豆であり、落花生をいつ頃から使い始めたかは明らかではありません。民間の調査によれば落花生を使う割合が高いのは北海道、東北、新潟、長野などとなっており、北海道では国内での生産が拡大した昭和30~40年代に大豆から落花生に替わってきたとも言われます。雪の多い地域で使う割合が高いのは、雪の中に撒いた豆を拾うのは落花生の方が楽ですし、後で食べることを考えると殻に入った豆の方が衛生的である等の合理的な理由が伴っていると考えられます。

2014年11月に行なわれたファーマーズ&キッズフェスタ(於:東京・日比谷公園)の来場者を対象に、(一財)全国落花生協会が実施したアンケートでは、節分に豆まきをしている方のうち21.6%の方が、から付き落花生を使っていると答えてくださいました。

(引用元:http://www.jpf.or.jp/oyakudachi/faq.html#sonohoka01(全国落花生協会))

北海道など雪の多い地域で、拾いやすさ、食べやすさを考えて広まった風習なのですね。

また、九州地方の一部でも落花生を使うのは、鹿児島県で落花生の生産が多いことが関係しているようです。

節分の豆の作り方

プライパンで香ばしく

材料

乾燥大豆:適宜

作り方

- 大豆を洗い、ザルに布巾を広げ、洗った大豆を入れる

- 入れた大豆の上に布巾をかけて、豆を包みこむ

- 上から熱湯を回しかけ、30分くらいそのまま置く

- 大豆をフライパンに入れ、最初は強火で揺すり続ける

- パチっ、パチっとと音がし始めたら、火を弱め、弱火で15分くらい煎る

- 皿にあけて冷ます(冷めると固くなってかなりの歯ごたえですよ。歯の悪い人は要注意)

- こってり感を楽しみたい方は、最後にもう一度強火で深煎りして召し上がってください!

少量を電子レンジで簡単に

材料

乾燥大豆:40g(約70個)

塩 :小さじ1

熱湯:100cc

作り方

- 大豆を洗い、マグカップなど適当な容器に大豆と塩を入れる

- 熱湯を注ぎ、1時間浸す

- お湯を切り、大豆の水分を軽く拭く

- 皿に大豆を重ならないように並べる

600㍗で2分を2回、さらに様子を見ながら1分(焦がさないようによく見ていてくださいね)

カリッとオーブンで

材料

乾燥大豆:120g(天板1枚分)

作り方

- 鍋にお湯を入れて、洗った大豆を入れ蓋をして1時間以上浸け置く(水の場合は一晩、ぬるま湯なら3時間程度が目安)

- ザルにあげて水気を切り、オーブンシートを敷いた天板に大豆が重ならないように並べる

- 110度で20分焼く。均等に熱が回るように途中で揺らして豆の位置を変える

- 180度で15分~20分焼く 3.と同様に豆の位置を変える

- 食べてみてカリッとしていれば完成です!

節分の豆に賞味期限はある?

市販の豆

市販されている節分の福豆の賞味期限は、未開封で6ヶ月~1年です。

市販の豆は、一度開封してしまうと、湿気を吸いやすく、虫がつくこともあります。保存方法は、密封容器に入れて冷暗所で保存しますが、開けたものは賞味期限にかかわらず、早めに食べることをおすすめします。

手作り豆

自分で大豆を煎って作った場合には、市販のものより大豆に残る水分が多いため、痛みやすくなります。

手作りの福豆は、市販のものより早めに食べるのがいいですね。

全国でも人気の豆まきイベントを紹介!

成田山の節分会

国土安穏、万民豊楽、五穀豊穣、転禍為福、に加えて東日本大震災復興を祈願して開かれる節分会。

成田山の節分会では、かけ声は「福は内」のみ。これは御本尊不動明王の前では、鬼でさえもその慈悲の心により心を入れ替えてしまうから、といわれています。

毎年横綱や大河ドラマ出演者などの豪華ゲストが豆まきに参加することで有名です。今年は、横綱 白鵬関をはじめ大相撲力士の方々、NHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」の出演者が特別年男として参加します!

開催日

平成29年2月3日(金)

イベント内容

特別追儺豆まき式

午前11時、午後1時30分、午後4時の3回

大本堂・正面特設舞台

開運豆まき

午前9時30分、午後12時30分、午後3時の3回

大本堂で行われる御護摩祈願に参加し、御本尊不動明王の前で羽織を着て豆まきを行い、開運招福を祈願します。

だれでも参加できます。参加料が必要で、定員があります。

アクセス

京成電鉄:上野駅から特急で約65分、京成成田駅下車 徒歩10分

JR:東京駅から横須賀線/総武線直通の「快速エアポート成田」で約70分、成田駅下車 徒歩10分

浅草寺

じつは、節分の行事を寺院で大規模に行ったのは浅草寺が最初なのだそうです。

浅草寺の豆まきでは、観音様の前には鬼はいないということから、やはり「鬼は外」とは言わずに、「千秋万歳(せんしゅうばんぜい)福は内」と唱えます。

開催日

平成29年2月3日(金)

イベント内容

豆まき

正午、午後2時頃の2回

練行列の後、本堂東側 特設舞台から、年男による豆まき

三大寺舞の一つ「福聚の舞(七福神の舞)」の奉演

浅草寺幼稚園園児による豆まき

午前10時頃

浅草観音文化芸能人節分会

午後4時

総勢100名ほどの文化芸能人の方々が、ゲストで豆まきをします。16時~17時半頃まで約20分おきに有名人ゲストが4回入れ替わります。

アクセス

東武スカイツリーライン:浅草駅より徒歩5分

東京メトロ銀座線:浅草駅より徒歩5分

つくばエクスプレス:浅草駅より徒歩5分

都営地下鉄浅草線:浅草駅A4出口より徒歩5分

都営バス

京成タウンバス

台東区循環バスめぐりん

京都 吉田神社

節分祭は節分当日を中心に前後3日間に渡って、本宮や大元宮で行われます。

吉田神社の近辺には京都大学もあり、学生も多い街です。2・3日には、参道や周辺に約800店の露店が立ち並び、賑わいます。

開催日

平成29年2月2日(木)~2月4日(土)

イベント内容

節分前日祭

2日午前8時

追儺式

2日午後6時

俗に鬼やらいと呼ばれて親しまれています。平安朝時代から宮中で行われていた儀式を、古式に則って伝承した数少ない神事の一つです。

節分当日祭

3日午前8時

火炉祭

3日午後11時

本社の三ノ鳥居前に、大きな火炉が設けられ、納められた古い神札やお守りを浄火で焼き納めます。

節分後日祭

4日午前9時30分

福豆抽選会が午後1時から行われます。

アクセス

京阪電車:出町柳駅より徒歩20分

京都市バス:京大正門前より徒歩5分

京都 八坂神社

(引用元:http://kyototravel.info/%E5%85%AB%E5%9D%82%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E7%AF%80%E5%88%86%E7%A5%AD)

境内の舞殿で、京都花街の芸子さん、舞妓さんの舞が奉納された後、芸子舞妓・年男・年女の方々が豆まきを行います。

京都ならではの華やかさを味わえます。

開催日

平姓29年2月2日(木)~2月3日(金)

イベント内容

節分祭前日

2日午後1時 先斗町歌舞会舞踊奉納、芸子舞妓・年男・年女による豆まき

午後2時 弥栄雅楽会舞楽奉納後、豆まき

午後3時 宮川町歌舞会舞踊奉納、芸子舞妓・年男・年女による豆まき

午後4時 祇園・四条の両参道商店街による豆まき

節分祭当日

3日午前11時 今様奉納、今様奉納者による豆まき

午後1時 祇園甲部歌舞会舞踊奉納、芸子舞妓・年男・年女による豆まき

午後3時 祇園東歌舞会舞踊奉納、芸子舞妓・年男・年女による豆まき

午後4時 祇園・四条の両参道商店街による豆まき

アクセス

京阪:祇園四条駅より徒歩5分

阪急:河原町駅より徒歩8分

京都市バス:祇園下車すぐ

大阪府寝屋川 成田山不動尊

毎年NHKの朝ドラ出演者が豆まきをすることで有名です。

開催日

平姓29年2月3日(金)

イベント内容

追儺豆まき式

午前10時30分(豆まき役は招待者のみ)、午後1時、午後3時の3回

境内特設舞台にて

今年の著名人の参加予定の方々は、NHK朝ドラ「べっぴんさん」より、芳根京子さん(ヒロイン)、キリアスの仲間役の3人の谷村美月さん、百田夏菜子さん、土村芳さんとなっています!

招福豆まき式

正午、午後2時の2回

境内特設舞台で行われ、誰でも気軽に参加できます。陣羽織を身に着けて舞台から豆をまきます。参加予約は大阪成田山不動尊の公式ページをごらんください。

アクセス

京阪:香里園駅より徒歩15分

京阪バス:成田山不動尊下車すぐ

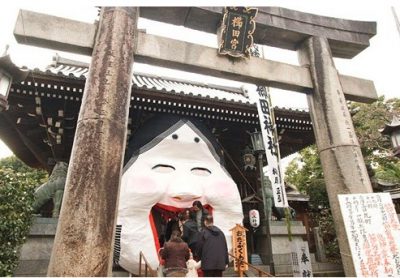

博多 櫛田神社

福岡でおすすめの節分祭は、「櫛田神社」。鳥居に作られた日本一大きなおたふくの口をくぐって、祈願します。

南神門、北神門、楼門の3つの門に、それぞれ顔の違うおたふくが設置されるとか。全ての門を見てみるのも楽しそうですね。

開催日

平姓29年2月3日(金)

イベント内容

豆まき

午前10時から能舞台にて30分間隔で豆まきが行われます。年男・年女のほか、博多座が近くにあることからも、毎年、二月花形歌舞伎に出演する歌舞伎役者の方々も豆まきに参加します。

アクセス

地下鉄:中洲川端駅、祇園駅より徒歩5分

日本全国をみると、古式に則って行われるもの、ユニークなもの、有名人が参加するものなど、豆まきイベントがたくさんあるのですが、ほんの一部ですが紹介させていただきました。

まとめ

節分がくると、暦の上ではもう春ですね。今年の節分には、手作りの福豆で、家に福を招き入れるのもいいですね。

全国で豆まきのイベントも開催される予定なので、出かけてみるのもよし、近くの神社やお寺の豆まきに参加してみるのもよし。

厄を払い、福を招いて、みなさんの一年がよい年になりますように。